それって当たり前だと思ってたけど

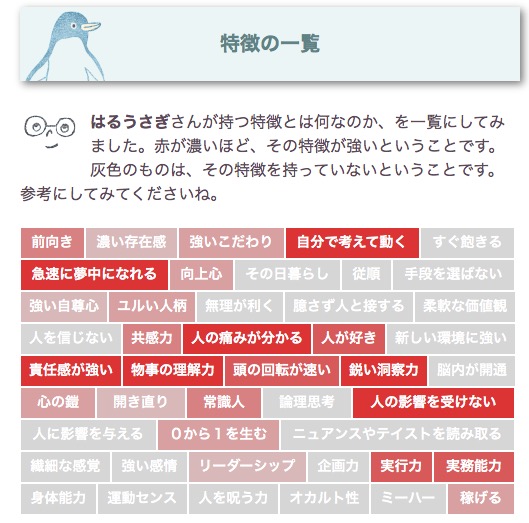

昨日のお遊び的診断の中に「自分で考えて動く」というのがありました。

これって当たり前のことだと思ってたんですが、どうもそうじゃないらしい。

私は協調性がない子供でした。初めて幼稚園に入った時にそれは判明しました。それまでは近所の子と遊んでいるくらいで、大きな違いを感じなかったんですが(どちらかというとリーダーシップを取るタイプだったし)。

でも幼稚園で複数の同じ年の子供たちの中に入ってみると全然違いました。集団でお遊戯しましょうとか、お昼寝しましょう、とか、その時の自分がやりたくないことを強制されるのがすごく嫌で。まわりの子たちは嫌じゃないのかなあ??

無理強いしないでよ。私は私でやりたいことがあるんだから。…ピアノの足下に隠れてました。

そして好きに遊んでもいいからね、という時間になると、絵本を取りに走ります。そしてお絵描き。当時「お絵描き帳」というのがあったんですが、しょっちゅう「もう描くとこない」と母にねだって買ってもらっていました。一番多く描き潰したのは私かもしれません。

振り返ると、もうどうしようもなく「三つ子の魂」だった次第です。4歳くらいで今の自分の原型とか核とかが成立してました。

ちなみに絵本もお絵描きも私が生まれつき好きだったみたいで、親や誰かに押し付けられたとかではありません。「あんたは気がついたら勝手にそういうことをやってた」と母も言ってました。

好きなことをやってたら大人の邪魔にもならずにおとなしいので、とことん好きにさせてた感があるな(^_^;) まあ、それがありがたかったですね。

私、クロスドミナンスですが、これもまったく矯正されていないので本当に天然です。弟は左利きですが親は矯正してません。でも学校で矯正するべきとの指導に遭ったのが不登校の一因になっています。

まわりと違う事をまったく怖れなかったです。本当に好きな事に集中してました。つまり「ひとりでいること」が平気な子供でした。ホントに嫌になるほど、いまの自分と変わらないわ (^_^;)

それでもうまくやれていたのは共感能力があったからかもしれません。まあ、これはかなり強くてHSPっぽい強さですし、刺激が多すぎると意識不明で入院になるわけですが。

「人の痛みがわかる」ことと「人の影響を受けない」ところが無理なく共存してた感じです。ちょっとツンデレっぽい? (^_^;)

自分で考えて決めて動くから、たとえ失敗しても後悔が残らない。やったことで満足感があるので。自分が納得すればそれでいいんで、いまもそれは変わらない。

「正解」じゃなくて「納得解」を求めています。生きることにそもそも「正解」なんてないよね。だから自分が後悔しないのがベスト。

これは中学生の時に描いてたキャラが言ってたからよく覚えています (^_^;) キャラクターは私の分身だなあ、と痛感しました。ちょっと頑固かもしれないけど、そういう自分が嫌いじゃなかった。それはいまでもそうですね (^_^;)

うちの両親、本当に私にも弟にも「勉強しなさい」とは一度も言ったことがありません (^_^;) 自主性を大切にしてくれたんだと思います。おかげで「自分で考えて動ける子」に育ちました (^_^;)

懐かしい昭和を思い出してみる

そういう私を育んでくれた環境について。

私の子供時代、昭和の30年代〜40年代頃ですが、まだ児童公園などの整備が完全でなく、子供の遊び場は住宅街の中でした。

未舗装の道で子供は色んな遊びを考え出して晩御飯に呼ばれるまで遊んでた。うるさかったと思いますが、当時はほとんどの家に子供がいたんだな。だからお互いさま。

ご近所ぐるみ子育て。お向かいの40代の娘さん、Tちゃんが赤ちゃんの頃、うちの父がよくおんぶして「お月さん見にいこうな」と橋の上まで散歩していた。それで寝てくれたんだな。

父が亡くなった時、Tちゃんは「パパの広い背中を覚えてる」と偲んでくれた。お向かいのお父さんは仕事で留守が多かったからなあ。

そのお向かいのお父さん、弟が小学生で不登校になった時、「うちの子寝さしに行くし」としばしば夜のドライブに誘ってくれた。おまけで便乗する私 (^_^;)

その時弟が重症の引きこもりにならずにすんだのはお向かいさんのおかげかもしれない (^_^;)

学年の違いも気にせずに上級生が下級生の面倒を自然にみてた。街全体が児童館というか、年中地蔵盆というか(^_^;) なにもなくても遊びを考え出すのが子供のクリエイティブな長所。

おおらかに子供の声を騒音じゃなくて受け入れてくださった当時の大人に感謝しています。だからいまの高齢者にも親しみを感じるしね。

このへんの家は昭和40年前後に出来た。夫婦と祖父母と子供という三世代構成。祖父母との死別も結構早い年齢で体験しています。祖父が亡くなったのは小3の時だったし。お葬式の時も近所のみんなで協力しあった。

「家族が亡くなる」という子供にとっては大きな出来事を近所のおばちゃんたちがさり気なくフォローしてくれたり。

衛生掃除なんてのもあったなあ。40年代でもやってたし (^_^;)

あの時代ってなんだろうね。いまよりも強く「お互いさま」の助け合い精神が生きていた気がする。社会に便利なサービスがあまりなかったのでそうならざるを得なかったところもありますね。

私にとっての昭和の記憶は家族的で暖かいです。

まだ週休2日なんてなかったですよ。どうかすると父は日曜まで日直で出勤してたし。頻繁に国内外に出張もしてたし。でも「父の不在」はあまり感じさせなかった。

さりげなくフォローしてくれた近所の人たちの協力や、家に居る時のスキンシップとかもあったかもしれません。

高度成長期に入りかけた時代、不思議と人の心には余裕があったと感じていました。あれからいままでになくしてきた余裕はどこへ行ったんだろうね?

私、テレビの音は神経に触るけど、子供の遊ぶ声は好きなんだよね。あの時代を思いだすから。空でも飛べそうな空想をしていたあのころの自分を思い出すから (^_^;)

いま平日の街中で子供が遊ぶ声は聞こえないですしね。寂しい(-_-;)

反動でか、いまの時代がすごくせちがらく思えます。私、子供たちに警戒されないおばあちゃんになるのが夢だったのにさ (ーー;)

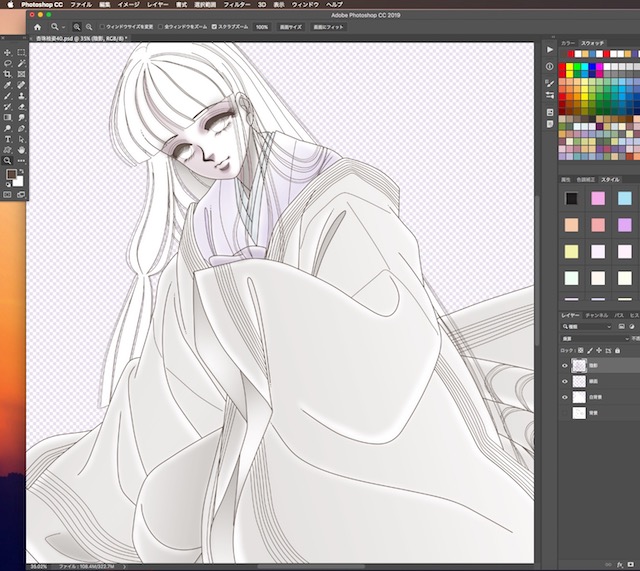

それなりにちょっと進行?

ちょっとつぶやきたくなったので (^_^;)

絵を描く人間が描かずにいられない、文章を書く人はより良い表現に苦心惨憺する、音楽を奏でる人はより一体化する境地に望みたいと願う。それがきっと存在そのものが「美しい人」(^^) これ以上に単純明快な定義はない。

— 藤本恭子/双極性2型障害と共生中 (@haruusagi_kyo) April 21, 2019

美しい人は無数の美しい作品を生み出させる人。 #羽生結弦